マイクロ法人で国民健康保険料削減!設立後の手続きを実例を交えながら解説

国民健康保険料は高い!

このブログではマイクロ法人を設立して国民健康保険料を削減する方法をご紹介しています。

この記事では、マイクロ法人を設立した後に行う必要がある公的手続きについて、行政書士であり実際にマイクロ法人を運営しているわたしがご紹介します。

- 税務署

- 都道府県税事務所と市町村役場

- 年金事務所

上記機関への手続きをわたしの体験談も交えながらご紹介します。

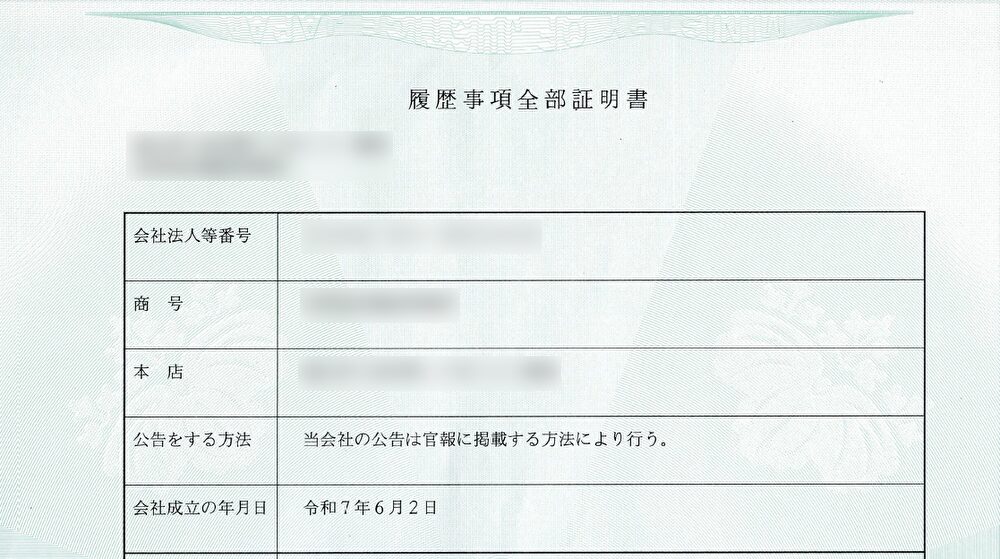

まずは登記事項証明書を取得する

法人の設立登記が完了したら登記事項証明書(法人の内容を証明する書類)が取得できるようになりますので、まずはこれを法務局から取得します。

設立後の手続きに必要だから

登記事項証明書にはいくつかの種類がありますが、「履歴事項全部証明書」というものを取得します。

わたしのマイクロ法人のもの▼

とりあえず1~2通取得しておけばよいでしょう。

- 税務署 → 不要

- 都道府県税事務所と市町村役場 → コピーでOK

- 年金事務所 → 1通提出

わたしの場合は事前に2通取得しておいたので、1通余ってしまった…

細かい部分ですが、「絶対に余分に取り過ぎたくない!」という方は、下記でご紹介する手続きに関して事前に調べて、必要な通数を確認したうえで、取得するのがよいでしょう。

といっても、税務署や年金事務所は全国共通手続きなので、違ってくるのは都道府県税事務所や市町村役場での手続きぐらいです。

登記事項証明書を少しでも安く取得する方法⇒オンライン請求

登記事項証明書を法務局の窓口で請求する場合は1通600円かかりますが、オンラインで請求すると、郵送で受け取る場合は520円、法務局の窓口で受け取る場合は490円になります。

(参照)法務局

法人設立後に手続きが必要な公的機関は3つ

マイクロ法人を設立したら下記3つの公的機関にて手続きを行います。

- 税務署

- 都道府県税事務所と市町村役場

- 年金事務所

上記機関へ提出する具体的な書類についてはこの後ご紹介します。

「法人設立後の書類」ということで言うと、この後ご紹介する書類以外にもケースによって様々なものがありますが、この記事では「国民健康保険料削減目的のマイクロ法人」という観点から通常必要となる書類だけに絞ってご紹介します。

各書類には各公的機関へのリンクを貼っておきますので、それらのページにて手続きの詳細を確認しましょう。

また、書類によっては、登記事項証明書や定款などの添付が必要な書類もありますので注意です。

(1)税務署に提出する書類

税務署に提出する書類には下記のものがあります。

| 書類 | 提出期限 |

| 法人設立届出書 | 法人設立日から2か月以内 |

| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 事務所の開設日から1か月以内 |

| 青色申告の承認申請書 | 法人設立日から3か月を経過した日と第1期事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日 |

| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 定めなし |

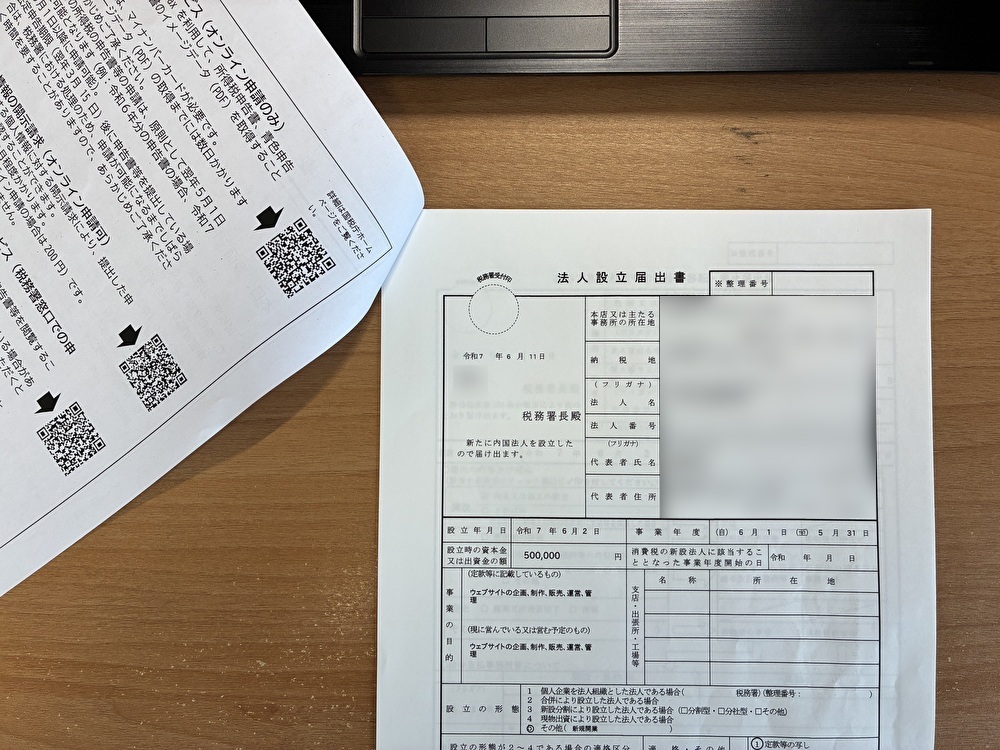

「弥生のかんたん会社設立」ですべて自動で作成できる

わたしはマイクロ法人の設立手続きを「弥生のかんたん会社設立」を利用して行いました。

その手続きの中で先ほどご紹介した書類もすべて自動で作成されておりました。

なので、わたしはすべて印刷だけして、税務署に提出してみましたが、特に何も問題なく、すべて使用できました。

大した確認もされず、さっと提出してすぐに終わった感じです。

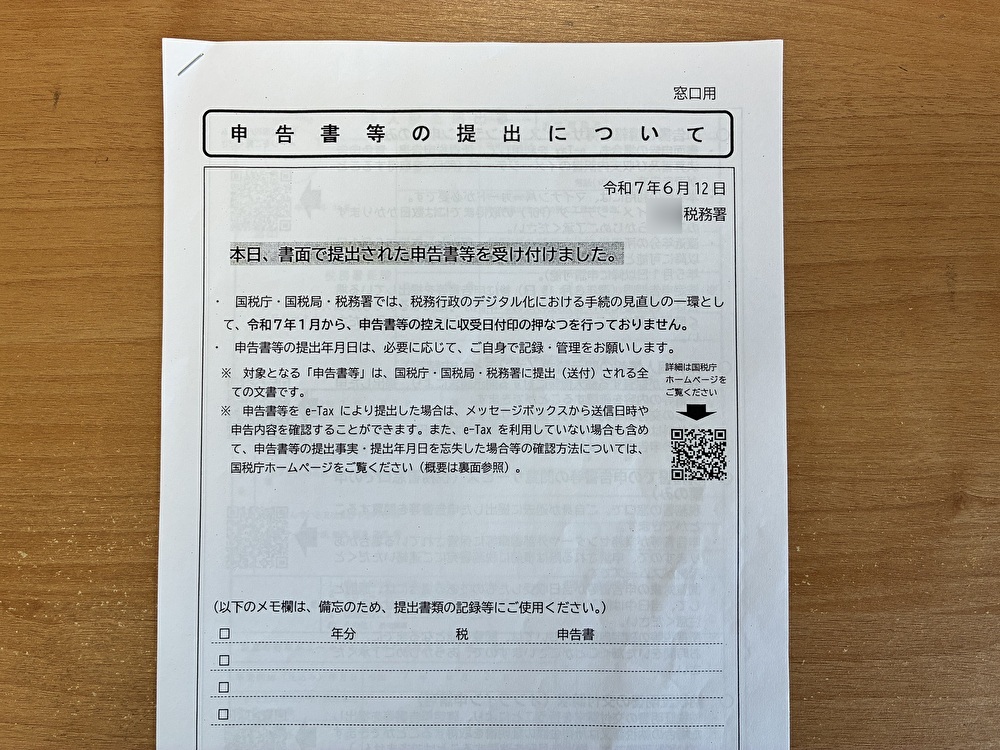

申請書等の控えに収受印がもらえない

税務署では、税務行政のデジタル化における手続きの見直しの一環として、令和7年1月から、申請書等の控えに収受印の押なつを行っていません。

代わりに、申請書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したリーフレットを希望者に交付していますので、欲しい人は書類を提出する際に窓口の人にその旨伝えましょう。

(参照)税務署

▼リーフレット

▼リーフレットの裏面と法人設立届出書

わたしは上の写真のように、リーフレットと提出した書類をホッチキスで合わせて綴じて保管しております。

(2)都道府県税事務所と市町村役場に提出する書類

都道府県と市町村それぞれに下記の書類を提出します。

- 法人設立等届出書 ※自治体によって名称は異なる

なお、東京の特別区(23区)に法人を設立した場合は、区役所への提出は不要です。

法人を設立した自治体によって提出期限は異なりますので、各自治体のホームページなどで確認しましょう。

書類を提出する際は同じものを2部もしくは控を持参し、受付印をもらい、会社に保管しておくとよいでしょう。

わたしの体験談としては、こちらの書類も特に大した確認はされず、すぐに終わった感じ

(3)年金事務所に提出する書類

年金事務所には下記の書類を提出します。

| 書類 | 提出期限 |

| 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 事実発生から5日以内 |

| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 事実発生から5日以内 |

| 健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届) ※被扶養者にする家族がいる場合 | 事実発生から5日以内 |

「弥生のかんたん会社設立」で新規適用届は自動作成できました。

残りの2つの書類は、年金事務所のホームページを参照して自分で作成しました。

事前に役員報酬を決めておく必要がある

書類を作成するにあたっては、事前に「役員報酬をいくらにするか?」を決めておかなければいけません。

これについては下記ページを参考にしてください。

わたしの体験談

まずは「手続きにかかった時間」について

こちらの手続きは、税務署や都道府県・市町村への手続きと違い、手続き時に面談形式で手続き内容についてしっかりと確認されたイメージです。

はっきり覚えてませんが、だいたい30分から1時間ぐらいかかった感じです。

「提出期限」について

上記書類の提出期限はすべて「事実発生から5日以内」ですが、わたしの場合は、実際は令和7年7月1日に提出しました(法人設立日は令和7年6月2日)。

(「法人設立から5日以内」ではないから、少しぐらい遅れてもいいんですかね…)

手続きが遅れた理由は、もうすでに6月のうちに医療機関を受診していたからです。

この手続きをすると、基本、月の初めから社会保険に切り替わるようです。

すでに6月に国民健康保険で医療機関を受診していたのに、この手続きをしたら6月からは健康保険に切り替わってしまうため、保険者が相違して、おかしなこと・面倒なことになるというような感じでした。

なので、その辺を提出窓口の方とお話しし、結果、7月から健康保険(社会保険)に加入することにしました。

余談(実際、健康保険が使えるまでにどれぐらいかかる?)

わたしはマイナンバーカードを保険証として使っているのですが、マイナンバーカードを健康保険として使えるようになるまでは、データ切り替えのため1週間ほどかかるとのことでした。

なので、少し間をあけて7月18日に医療機関を受診しましたが、その時には無事に社保(健康保険)に切り替わっておりました。

基本的には、「資格情報のお知らせ」が届いた時点で切り替えが完了しているようです。

受付印を押したもののコピーをもらった

手続きが完了した際に「控えが欲しい」と請求したところ、提出した書類に受付印を押したもののコピーをいただくことができました。

各種郵送物が届いたスケジュール

- 「資格情報のお知らせ」が全国健康保険協会富山支部より届く

- 書類の作成日は7月10日付け

- 「適用通知書」「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」「健康保険被扶養者(異動)決定通知書」「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が金沢広域事務センターより届く

- 書類の作成日は「適用通知書」「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」「健康保険被扶養者(異動)決定通知書」が7月10日付け、「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」のみ7月11日付け

国民健康保険をやめる手続き

「資格情報のお知らせ」が届いたら、国民健康保険をやめる手続きを行います。

国民年金は自動解約となりますので手続き不要です。

わたしは「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」を持参し手続きを行いましたが、事前にお住いの自治体のホームページを確認して、必要書類等を持参するようにしましょう。

ちなみに、わたしの場合は「資格情報のお知らせ」が届いた翌15日に手続きを行いました。

余談(保険料は二重払いにならないの?)

健康保険は加入した月の分から保険料がかかり、国民健康保険は健康保険に加入した月の前月分まで保険料がかかります。

なので、二重払いにはなりません。

上記のわたしの場合、7月分から健康保険料がかかり、国民健康保険料はその前月分である6月分までかかります。