【国民健康保険料削減】マイクロ法人設立|会社を作る前に決める6つのこと

.png)

国民健康保険料は高い!

このブログでは、マイクロ法人を活用して国民健康保険料を削減する方法をご紹介しております。

マイクロ法人を活用して国民健康保険料を削減するには、まず会社を作らなければなりません。

会社を作るためには、事前に決めなければならないことがあります。

そこでこの記事では、事前に決めなければならない下記項目について、行政書士を10年以上続けているわたしがご説明します。

- 商号

- 本店所在地

- 事業目的

- 社員

- 資本金

- 事業年度

わたしも実際にマイクロ法人を運営しているよ

【前提】設立する会社は合同会社がおススメ

設立できる会社の種類には会社法上「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つがありますが、現在では、設立される会社のほとんどが「株式会社」か「合同会社」です。

(それには、「最低出資者数」や「責任の範囲」などの要因がありますが、ここでは割愛します)

その中でも、マイクロ法人を活用して国民健康保険料を削減する観点から言うと「合同会社」が断然おススメです。

その理由はこちら▼

将来、会社の運営目的が変わった場合などには株式会社に組織変更することもできるので、とりあえず「マイクロ法人を活用して国民健康保険料を削減したい」ということであれば「合同会社」がおススメです。

マイクロ法人設立|会社を作る前に決める6つのこと

それでは、いよいよこのページのメインである、事前に決めなければならない6つ項目について解説していきます。

- 商号

- 本店所在地

- 事業目的

- 社員

- 資本金

- 事業年度

ここでは「手続き上の詳しい解説」というよりも、「国民健康保険料削減目的のマイクロ法人を設立する場合に、どのようなことに注意して決めたらよいか?」という観点からご説明します。

(1)マイクロ法人の商号

ここは特にそんなに意識することはないですね。

なので、人それぞれ希望する名称を付けたらよいでしょう。

わたしの場合は、行政書士の事務所名が「○○行政書士事務所」ですので、会社名は「合同会社○○事務所」としました。

何の変哲もない名前ですが、行政書士事務所と会社で電話を兼用しているため、電話に出るときに「○○事務所です。」と出ればよく、「どっちにかかってきた電話か?」ということを意識する必要がいらないためです。

商号に使用できる文字は商業登記規則という法令で決まっておりますので、それに従って決めなければなりません

【商号に使用できる文字】

- ローマ字(大文字及び小文字)

- アラビヤ数字

- 「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)

※(3)の符号は、字句を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

※なお、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。

(参照)法務省

(2)マイクロ法人の本店所在地

ここで注意すべき点としては、法人設立後に税務署や年金事務所、健康保険協会などから郵送物が届くので、それらをちゃんと受け取れるところにした方がよいということです。

それとは別に、マンションなどの集合住宅の場合、規約で「会社の本店所在地にしてはならない」というような決まりがある場合がありますので注意です。

わたしの場合は、一戸建ての自宅兼行政書士事務所兼会社の本店所在地にしております。

(3)マイクロ法人の事業目的

マイクロ法人の事業目的は、個人事業とは別の事業にしなければいけません。

詳しくは下記ページをご覧ください。

何を事業目的にしたらよいか分からない場合は「将来やるかもしれないなあ」というような事業でもOKです。

それでは売上が立たないのでは?

それでも大丈夫です。

そもそも新しい事業がうまくいくかなんて誰にも分らないし、仮に売上がなかったとしても、それは仕方のないことで、そのことについて税務署からとやかく言われる筋合いもありません。

一生懸命やってるんだけど仕事がないんだよ

事業目的の最後の一つは「前各号に附帯関連する一切の事業」などとするのが一般的です。

それによって事業の幅が広がります。

(4)マイクロ法人の社員

マイクロ法人の社員とは、会社の従業員のことではなく、合同会社の役員のことを言います。

マイクロ法人なので、社員は社長一人にします。

そして、社長が業務執行社員および代表社員になります。

- 代表社員とは?

-

株式会社の代表取締役兼株主のような方。お金を出資し、会社の運営や意思決定等を行い、公に対して会社を代表する方。

- 業務執行社員とは?

-

株式会社の取締役兼株主のような方。お金を出資し、会社の運営や意思決定等を行う方。

- 社員とは?

-

株式会社の株主のような方。お金のみ出資し、会社の経営に口を出さない方。

(5)マイクロ法人の資本金

資本金は、初めに会社に入れる、会社の活動資金となるお金です。

ここから給料や社会保険料などの支払いを行いますので、ある程度入れておいた方がよいでしょう。

また、資本金の金額は会社の銀行口座開設に影響するようです。

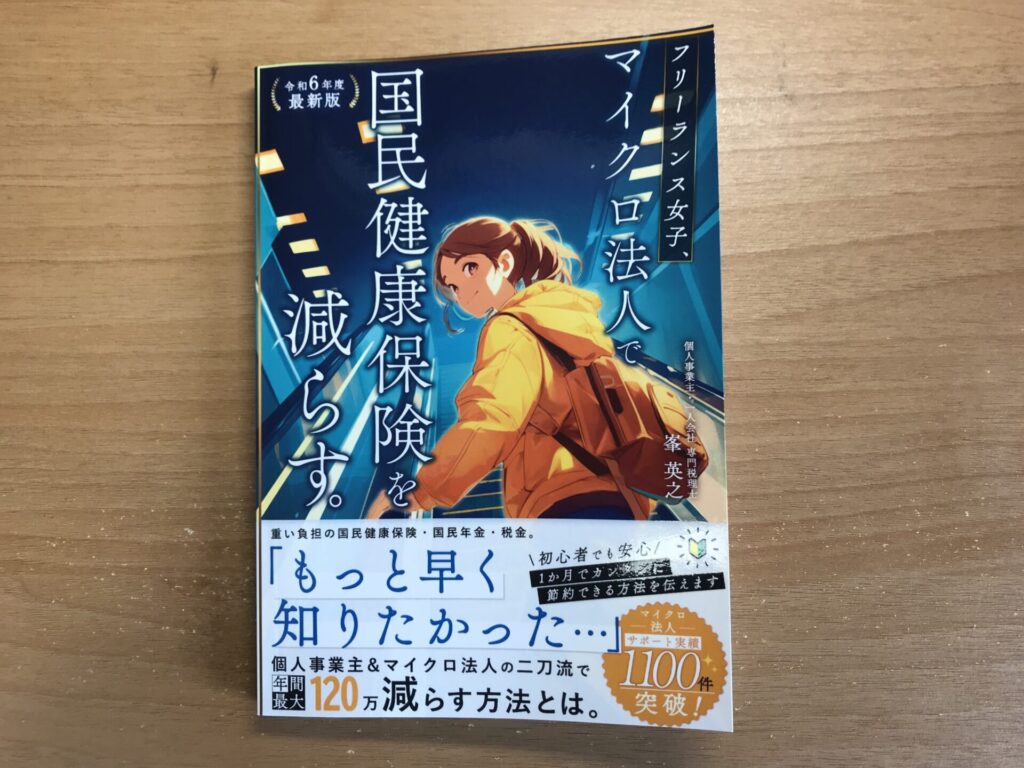

下記の本では、「少なくとも30万円、できれば50万円以上の資本金を用意することをおすすめします。」と書いてあります。

なので、わたしの場合は50万円にしました。

無事に銀行口座開設できたよ

資本金を増やすには現物出資する方法もあります。

しかし、わたしの場合は「現物出資すると設立時の手続きや会計処理が面倒になるな~」と思いましたので、わたしはやりませんでした。

頑張って法人決算を自分でやってみようと思っていますので、できるだけシンプルに行きたかったのです。

「どうしても現金が足りない!」という方は現物出資という方法も検討してもよいでしょう。

(6)マイクロ法人の事業年度

- 【前提】事業年度はできるだけ長く

- 繁忙期を意識する

まず前提として、事業年度はできるだけ長くとるのがおススメです。

例えば、6月に会社を設立するなら決算日(事業年度終了の日)を5月31日とするのです。

そうすると、事業年度は「毎年6月1日から翌年5月31日」となり、最初の事業年度は約1年間あります。

期間を長くとる理由は、単純にそれだけ決算手続きを先延ばしできるからです(決算手続きは一般的に手間も費用もかかる)。

もう一つの考え方としては、繁忙期を意識して事業年度を決めるというのもあります。

法人税などの各種税金の申告・納税は事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に行わなければなりません。

なので、その期間が手続きで忙しくなります。

したがって、その期間が繁忙期と被らないように事業年度を設定するのです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

ここでは、国民健康保険料削減目的のマイクロ法人を設立するにあたって、事前に検討しなければならない項目についてご説明してきました。

ここで決めたことが、実際の会社設立手続きや、その中で会社の印鑑を作成したり、といったことにつながっていきますので、ある程度の期間をとってじっくりと検討した方がよいでしょう。

最初が肝心

特に事業目的が一番悩ましいところだと思います。

事業目的そのものを決定するとともに、「それをどう文字で表現するか」ということも考えなければなりません。

ぜひ事前にじっくり時間をとって考えるようにしましょう。

後からでも変更できるけど、また手間と費用がかかるから…