行政書士開業|税務署に提出が必要な2つの書類を記入例と合わせて解説

「行政書士の登録手続きが終わり、晴れて行政書士となりました…が、まず何したらいいんですか?」

「何か、しなきゃいけない手続きモノはあるのかな?」

行政書士になったら、まずはすぐに税務署に開業届などを提出しなければなりません。

そこで、この記事では

- 開業届の提出期限や記入例

- 青色申告承認申請書の提出期限や記入例

などを、行政書士を10年以上続けているわたしがご説明します。

行政書士開業|すぐに税務署に提出が必要な2つの書類

行政書士として開業したら、まずは下記2つの書類をすぐに税務署に提出しましょう。

- 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)

- 所得税の青色申告承認申請書

それぞれ

- どのような書類なのか?

- 提出期限はいつまでなのか?

などを記入例とともに見ていきます。

提出する時期⇒行政書士登録されてから

手続きを行う順番としては、下記の順番で行います。

- 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)

- 所得税の青色申告承認申請書

【1】開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)

行政書士として開業したら、開業から1ヶ月以内に、開業届を税務署に提出しなければなりません。

居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

- 開業した日から1ヶ月以内に

- 納税地(通常は住民票のある住所地)を管轄する税務署に

提出する

詳しくは下記ページをご覧ください。

(参照)国税庁

届出書のダウンロードもできます。

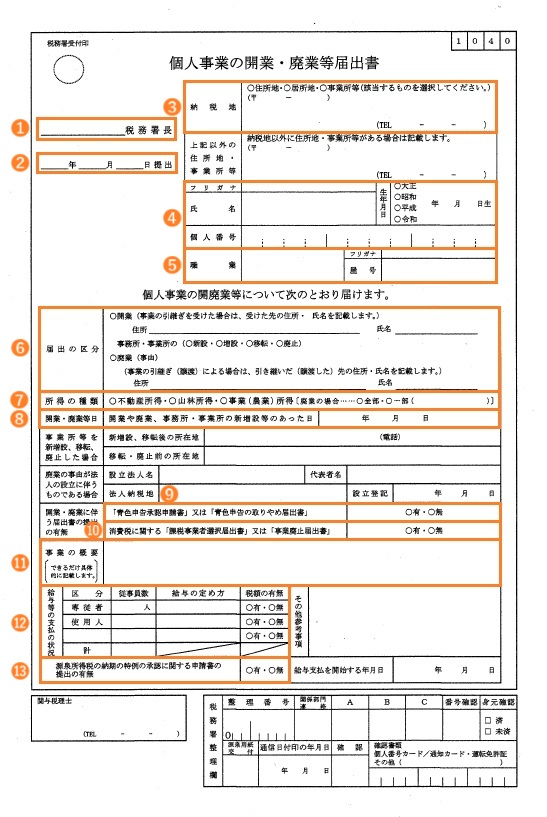

記入例(行政書士の開業届)

- 提出先の税務署名を記入します。税務署の所在地などは国税庁のホームページで調べることができます。

- 提出日を記入します。

- 「住所地」にチェックを付けて、自宅や自宅兼事務所の郵便番号・住所・電話番号を記入します。

- 氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー)を記入します。

- 職業・屋号を記入します。職業は「行政書士」、屋号は「○○行政書士事務所」などの事務所名を記入します。

- 「開業」にチェックを付けます。

- 「事業(農業)所得」にチェックを付けます。

- 開業日(行政書士登録年月日)を記入します。

- 節税するためには青色申告することが望ましいです。青色申告するためには「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。なので「有」にチェックを付けます。

- 通常は「無」にチェックを付けます(開業の際の設備投資が多く、消費税の還付を受ける場合などは「有」にチェック)。

- 行政書士業などと記入します。

- 開業時から、青色事業専従者や従業員を雇う場合に記入します。

- 源泉徴収した所得税を年2回にまとめて支払うための申請書(源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書)を提出しているときは「有」にチェックを付けます。

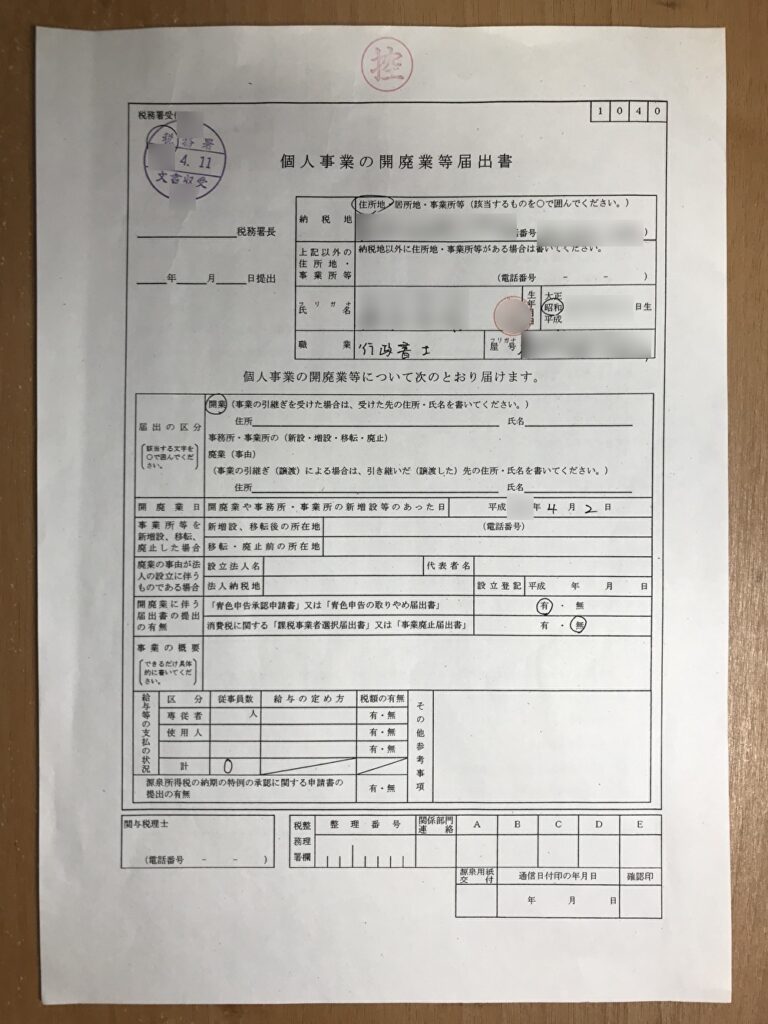

これ▼、わたしが開業した時のものですけど、書いてないとこが結構ありますね…

これ▲を見ると、4月2日に行政書士登録されて、4月11日に開業届を税務署に提出したことがわかります。

懐かしいな~

【2】所得税の青色申告承認申請書

青色申告をするためには、「所得税の青色申告承認申請書」を、納税地を管轄する税務署に提出しなければなりません。

その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

青色申告をすると税制上の優遇措置を受けることができます。

詳しくは下記ページをご覧ください。

提出先は、開業届と同様、納税地(通常は住民票のある住所地)を管轄する税務署です。

開業届と同様、提出期限があります。

- 開業日が1月1日~1月15日まで

⇒その年の3月15日までに提出 - 開業日が1月16日以降

⇒開業日から2ヶ月以内に提出

期限までに提出しないと、その年は青色申告できなくなってしまうので注意しましょう。

詳しくは下記ページをご覧ください。

(参照)国税庁

申請書のダウンロードもできます。

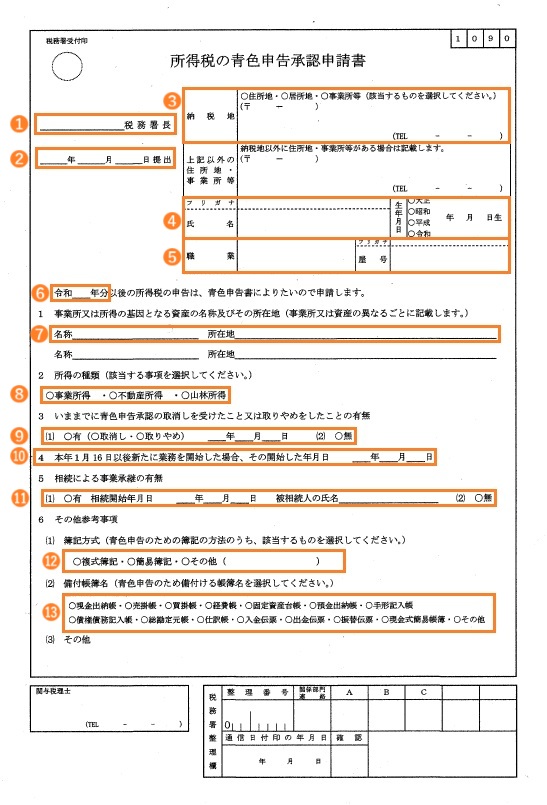

記入例(行政書士の青色申告承認申請書)

- 提出先の税務署名を記入します。税務署の所在地などは国税庁のホームページで調べることができます。

- 提出日を記入します。

- 「住所地」にチェックを付けて、自宅や自宅兼事務所の郵便番号・住所・電話番号を記入します。

- 氏名・生年月日を記入します。

- 職業・屋号を記入します。職業は「行政書士」、屋号は「○○行政書士事務所」などの事務所名を記入します。

- 青色申告を開始する年を記入します。

- 屋号(○○行政書士事務所など)と事務所の所在地(自宅兼事務所の場合は自分の住所)を記入します。

- 「事業所得」にチェックを付けます。

- 過去に青色申告承認の取り消しを受けていなければ「無」にチェックを付けます。

- 1月16日以降に開業した場合は、開業日(行政書士登録年月日)を記入します。

- 相続による事業の引き継ぎでなければ「無」にチェックを付けます。

- 55万円や65万円の青色申告特別控除を受ける場合は「複式簿記」にチェックを付けます。

- 55万円や65万円の青色申告特別控除を受ける場合は「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」「預金出納帳」「総勘定元帳」「仕訳帳」の8つにチェックを付けます。

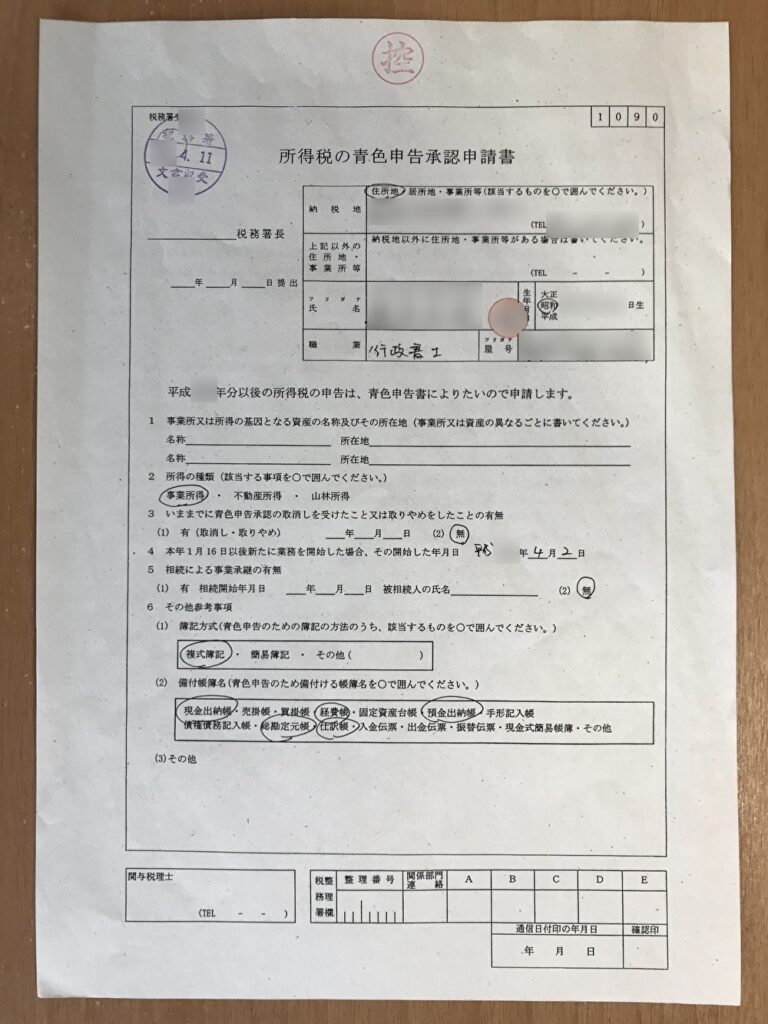

こちら▼は、わたしが開業したときのものです。

こちらも書いてないとこ結構ありますね…

令和7年1月から|税務署では収受日付印が押されなくなった

上記でご紹介したわたしの開業届や青色申告承認申請書には、税務署の収受日付印(紫色の印)が押されておりました。

税務署への提出の際、同じものを2部持っていけば、そのうちの1部に収受日付印を押してもらい、それを自分の控えとすることができました。

しかし、令和7年1月から、税務署は収受日付印を押すのをやめました。

つまり、税務署の収受日付印が押された控えを自分の手元に置いておけなくなったということです。

なので、提出した記録を残しておきたい場合は、自分で同じものをコピーして、それに「提出年月日」と「提出した税務署名」などを自分で記録して、保管しておかなければなりません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

行政書士として開業したら、まずは、すぐに下記2つの書類を税務署に提出するようにしましょう。

- 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)

- 所得税の青色申告承認申請書

納税地(通常は住民票のある住所地)を管轄する税務署

提出期限は▼

開業した日から1ヶ月以内

- 開業日が1月1日~1月15日まで

⇒その年の3月15日までに提出 - 開業日が1月16日以降

⇒開業日から2ヶ月以内に提出

開業届は出さなくてもペナルティはないようですが、青色申告承認申請書は、青色申告したければ絶対に提出しなければなりません。

必ず期限までに提出するようにしましょう。

もう一度言う…

青色申告承認申請書は期限までに出さないと、その年は青色申告できなくなってしまうぞ

.png)

.png)