行政書士試験|法律初学者が約1年の独学の勉強で一発合格した勉強法

「行政書士になるためには試験に合格しなければならないんだけど、どうやって勉強したらいいんかな?」

そこで、この記事では

- 効果的なテキストの読み方

- 効果的な過去問などの解き方

- 効果的な学習方法

- テキストを選ぶ際のポイント

などを、法律を全く知らなかった段階から約1年の勉強で行政書士試験に一発合格したわたしが、合格体験記とともにご紹介します。

当時のわたしの状況⇒法律を初めて学ぶ人

行政書士試験の勉強を始めた当時のわたしは下記のような人間でした。

- 今まで全く法律の勉強をしたことがない

- 大学は経済学部

- 大学は普通の私大⇒もちろん特別頭がいいわけでもない

- 勉強を始める1ヶ月前ぐらいに初めて行政書士という仕事を知る

この段階から約1年勉強して、20代後半ぐらいの年齢で受けた試験で一発合格しました。

行政書士試験の勉強方法⇒独学を選択

下記のような理由から、わたしは勉強方法に「独学」を選択しました。

- 自分のペースで勉強できる

- 教室などに移動する手間や時間、費用がかからない

- お金がない⇒最も安く済む

【基本】テキストを繰り返し読む(見て覚える)

勉強方法のメインは、シンプルに、「テキストをひたすら繰り返し何度も読む」ということをやりました。

書くことはしなかったですね。

- 手がつかれる

- 時間がかかる

人によっては「書いた方が覚えやすい」という人もいるとは思います。

そのような人は書いて勉強するのもいいと思います。

わたしの場合は、上記の理由から「ただひたすら読んで見て覚える」ということをしていました。

その方がわたしに合っていたということでしょう。

ブツブツ言いながら読む

勉強しているときの周りの環境にもよるでしょうが、周りにだれもおらず自分一人でいるときは、結構、ブツブツしゃべりながら勉強していました。

具体的には、本を読むときも黙って読むのではなく、ブツブツ声に出しながら読むという感じです。

当時は何となくそうしていましたが、ちょっとネットで検索してみると、「独り言を言いながら勉強した方が効果的」などというような記事も出てきます。

無意識にそう感じて、このようにしていたのかもしれません。

でもたしかに、黙って本を読んでいるよりも、ブツブツ言いながら口に出して本を読んでいる方が、記憶の定着的にも気分的にもいいように感じます。

過去問や試験予想問題を繰り返し解く

「テキストを何度も繰り返し読む」と同じように、過去問や試験予想問題を繰り返し何度もやっていました。

- 全部の問題を繰り返しやったり

- 間違えたところだけ繰り返しやったり

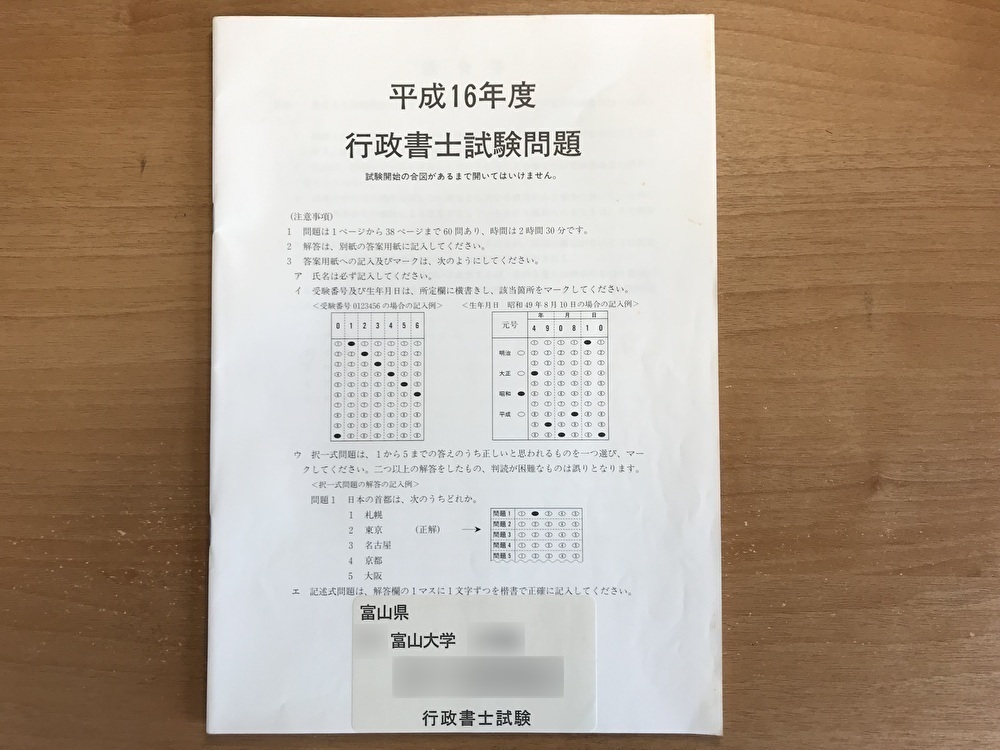

時間を計ってやる

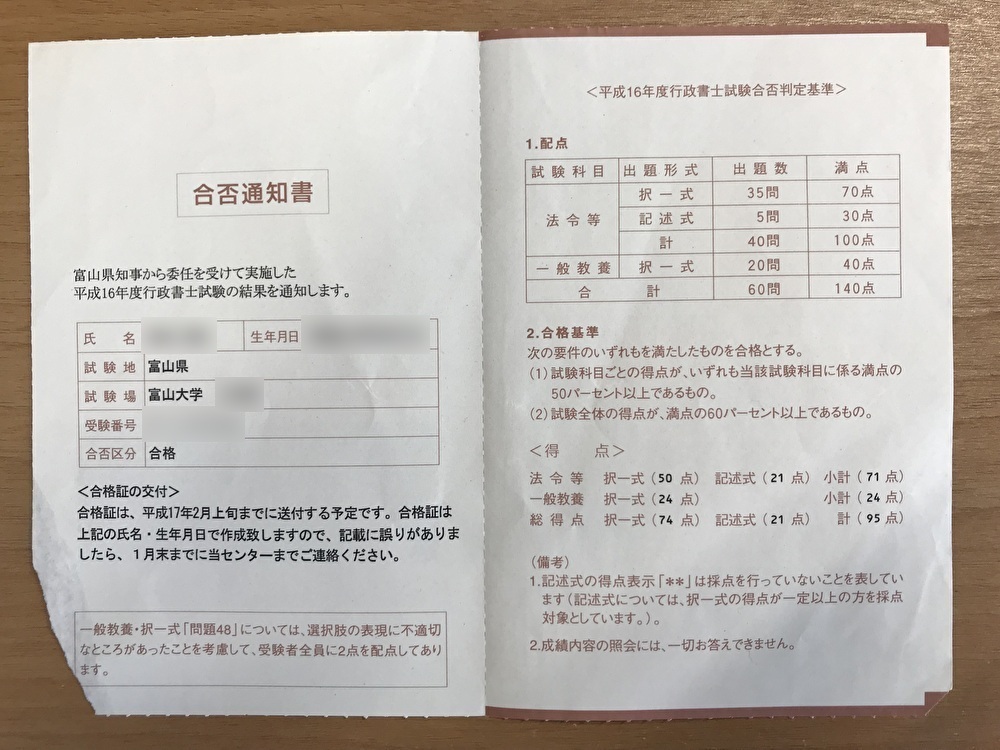

わたしが受けた平成16年度の試験は▼

- 試験時間 2時間30分

- 問題数 60問

だったので、単純に「試験時間÷問題数」すると、1問当たりにかけていい時間は2分30秒でした。

なので、日々、この時間を意識して過去問などを解いていました。

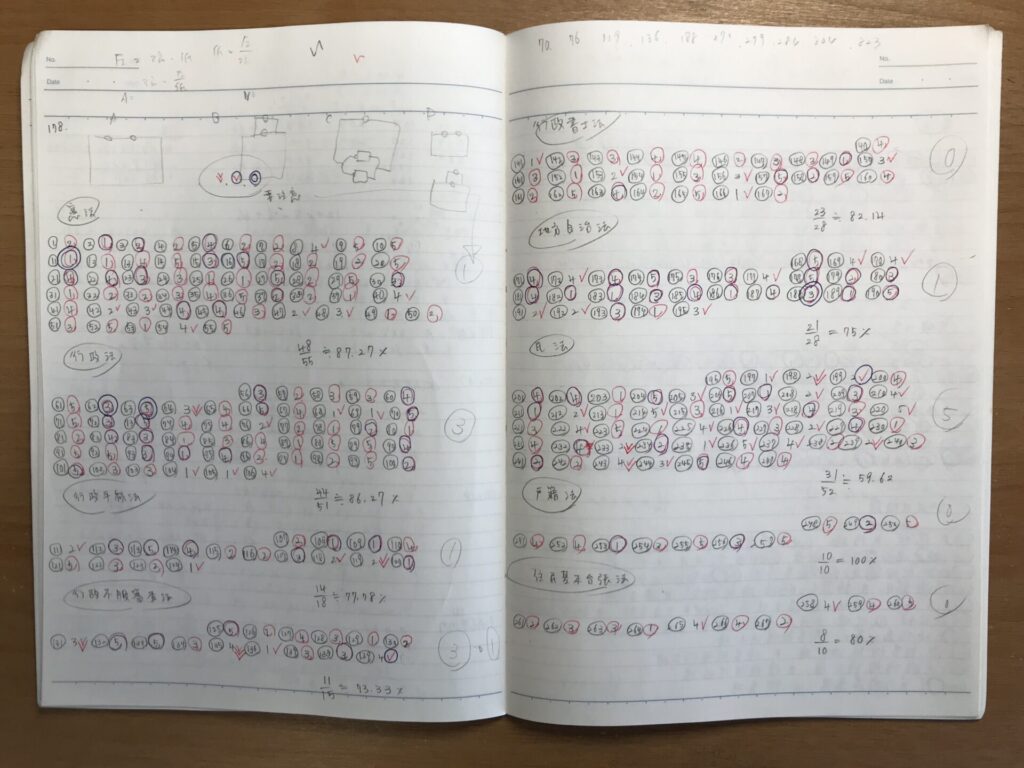

科目ごとに正解率を把握する

わたしが受けた平成16年度の合格基準は下記でした▼

次の要件の両方を満たした者

- 試験科目ごとの得点が、いずれも当該試験科目にかかる満点の50%以上である者

- 試験全体の得点が、満点の60%以上である者

このような基準がありましたので、過去問などを解いたときに、科目ごとの正解率を出していました。

それによって自分の得意科目と苦手な科目を把握し、勉強に反映させていました。

忘れたころに繰り返す⇒やった日をメモしておく

上記の「テキストを繰り返し読んだり」「過去問などを繰り返し解いたり」ということを、「一定期間後にまたやる」ということをしていましたね。

「一定期間後」というのは、要は「忘れたころ」ということです。

今までの学生生活などでの勉強を振り返ってみると、勉強したことも「大体これぐらい時間たつと忘れちゃうな…」というのがある程度わかると思います。

なので、そのころにまた同じ内容の勉強をして、再度覚えなおします。

それによって、より深い記憶の定着へとつながっていきます。

自分の中での大まかなスケジュール管理だね

そのため、「この内容はいつ勉強したか」「この過去問はいつ解いたか」などをメモしておくとよいでしょう。

わたしが使用していた行政書士テキスト

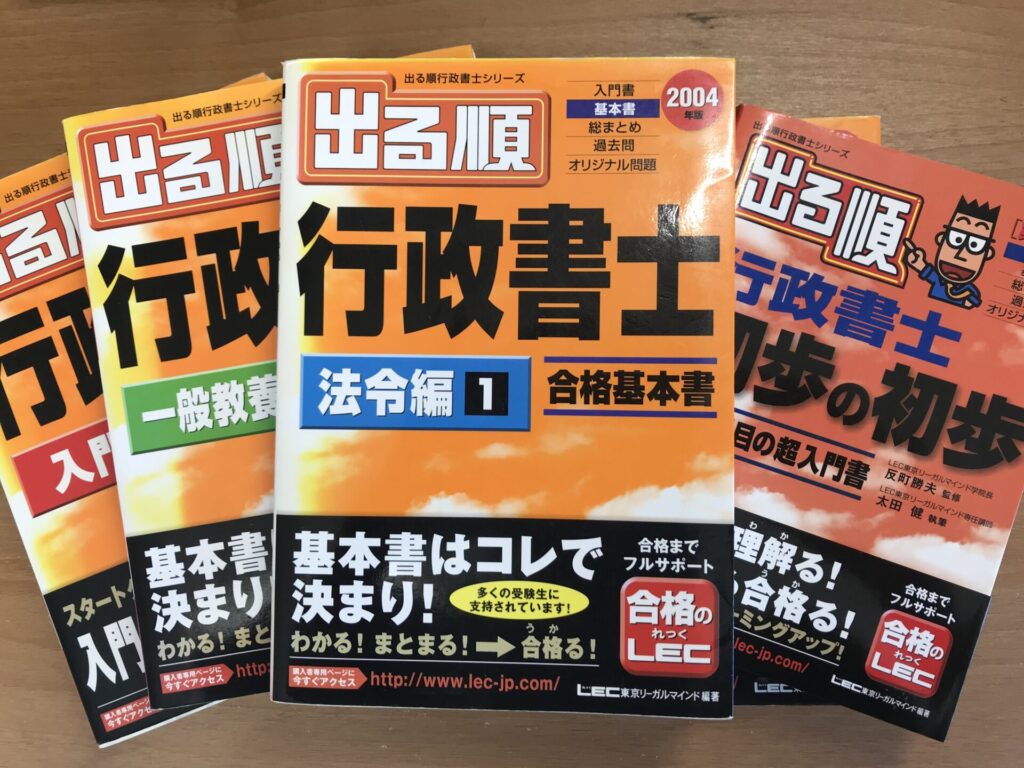

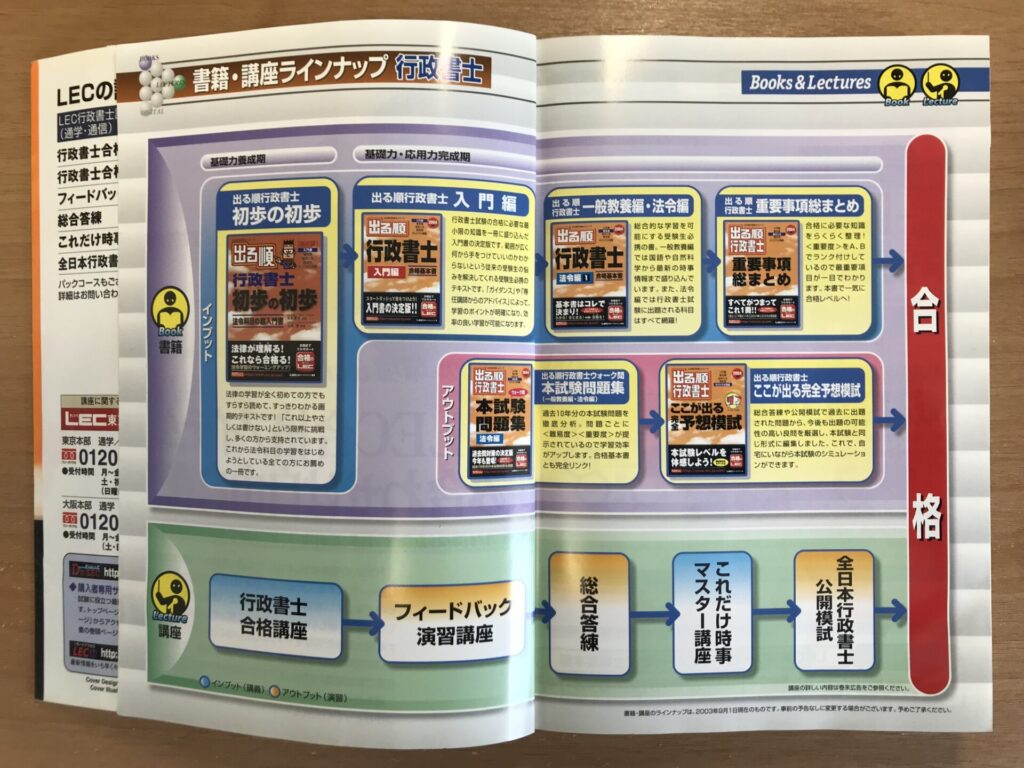

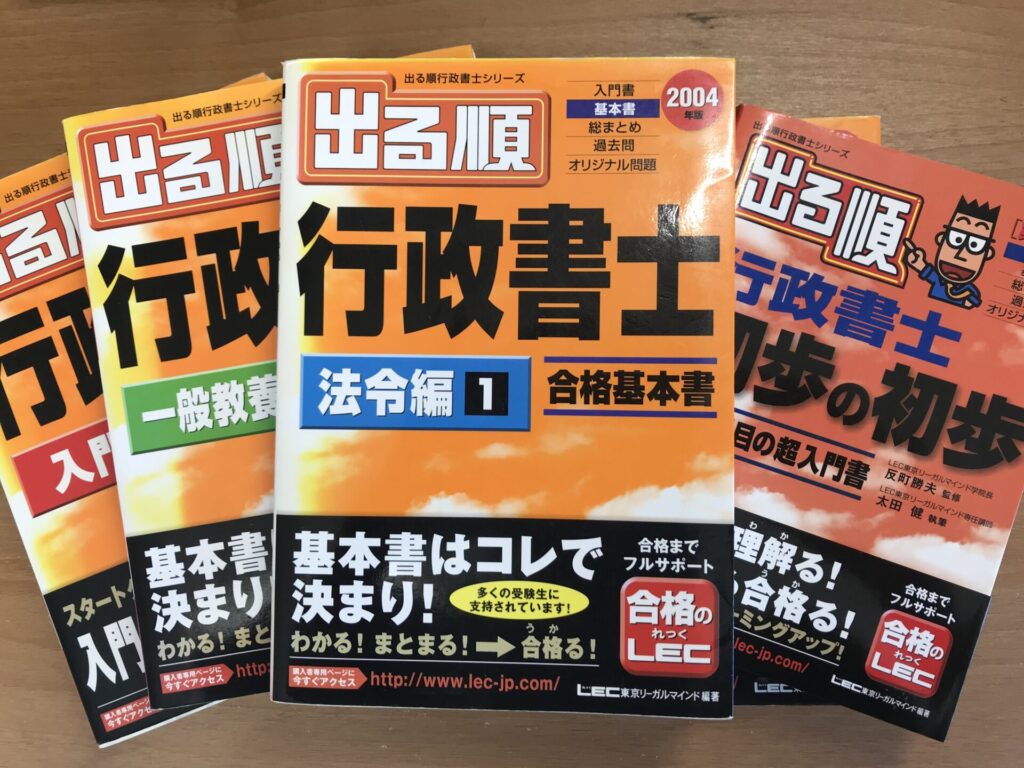

わたしは、「LEC東京リーガルマインド」という会社の『出る順行政書士』というシリーズのテキスト・問題集を使用していました。

選んだ理由⇒レベルに応じたテキストが用意されていたから

このテキストを選んだ理由は、法律を初めて学ぶ人に読みやすい「初歩の初歩」というテキストから、入門編、本格的なテキストまで、段階的に商品ラインナップされており、法律初学者のわたしにとって、とっつきやすいと思ったからです。

いきなり難しい内容の本は読みにくいからね…

挫折する結果になってしまう…

【重要】自分に合うテキストを選ぶ

行政書士のテキストは様々な会社から出ていますが、自分に合うものを使用するのが最も大事です。

わたしの場合は、本屋さんでいろいろ見比べてみて、「見やすい、読みやすい、読む気になる」と思ったものを選ぶようにしております。

テキストだけでなく、いろいろな本もそうですが、本をぱらぱらとめくってみて

この本はなんか読みやすそう!

この本はなんか読みにくいな…

読む気にならないな…

と思うものがあります。

おそらく、それは感覚的に、行間であったり、文字の大きさ・色であったり、ページ全体の余白であったり、いろいろな要因があるかと思いますが、その辺の感覚が自分に合うものを選ぶようにしています。

ただでさえ勉強は大変なのに、自分に合わないものを選んでしまっては、ますますやる気が起こらなくなってしまいます。

継続できなければ結果も出ませんので、ぜひ継続できるような自分に合ったテキストを選ぶようにしましょう。

行政書士試験専用六法は使わなかった

試験勉強期間中ずっと「六法は買った方がいいのかな…どうだろう…」気になっていましたが、結局最後まで買うことなく終わりました。

わたしが使っていた上記のテキストの中にも「学習する意欲を高めるためにも、まず行政書士六法を買うことから始めましょう。」と書いてありましたが、結局最後まで買わなかったですね…。

ある程度ならテキストにも載ってるし

これでいいじゃん

と思ってしまいました。

たしかに、テキストだけではすべての条文は載っておらず、その条文に関する説明だけが載っている部分もあり、「う~ん、この説明のもとになる条文が見たい」という衝動にかられたものですが

まあいいか、仕方ないよね…

とあきらめ、とにかくテキストに載っている内容を覚えることに集中しました。

わたし的には、見るべきテキスト類が増えるとそれだけ精神的負担も増えると感じてしまうので、必要以上にテキスト類を増やしたくなかったというのもあります。

必要以上にモノは増やさない

必要十分のものに絞って繰り返し勉強

わたしの合格体験記「わたしはこうして行政書士試験に合格しました」

結論から申し上げますと、わたしは独学で約1年間勉強することによって、行政書士試験に合格することができました。

受けた年度は、平成16年度の試験(平成16年10月24日実施)です。

- 受験者数 78,683人

- 合格者数 4,196人

- 合格率 5.33%

いや~なつかしいですね。

試験受けて以来です、見たの。

わたしは平成15年10月頃から約1年間、独学で勉強をがんばり、平成16年度の試験になんとか一発合格できました。

ちなみに、わたしはそれまで法律の勉強は一切したことがありませんでした。

勉強のやり方には、主に下記の3つのやり方があると思います。

- どこかの教室に通って勉強

- ユーキャンなどの通信講座

- 独学

わたしは独学を選びました。

どこかに通って勉強するのは手間もお金も移動時間もかかって面倒くさい…

独学ならお金もいちばん安く済むし…

選んだテキストは「LEC東京リーガルマインド」の『出る順行政書士』シリーズでした。

「初歩の初歩」からはじまり、「入門編」「法令編」「一般教養編」などへと読み進んでいきました。

これ、実際にわたしが使っていたテキストです▼

わたしは基本的に見て覚えるタイプ(書くと手が疲れるし時間がかかる)ですので、繰り返し何度も見て(読んで)おりました。

あわせて、過去問なども繰り返し解いていたと思います(こちらはノートなどに書いて)。

勉強をはじめた当初は無職で、彼女(のちに奥さん)の実家暮らし、ハローワークを通した職業訓練校に通っているときでした。

なので、時間はありましたし、途中からは職業訓練校にもあまり行かなくなりましたので、勉強に費やす時間は結構確保できておりました。

日中は、たまに職業訓練校に通い、それ以外は黒部市にある「国際文化センター コラーレ」という公共施設の図書館に通い、ひたすら行政書士試験に向けて勉強しておりました。

そのような生活が平成15年12月末日まで続きました(職業訓練校修了)。

年が明けて平成16年1月。

年が明けてからは仕事を開始!

いずれ行政書士になるつもりでいたので、1月から派遣社員として働く道を選びました。

そうすれば、基本的には残業がなく、定時に家に帰ることができます。

そのようにして、勉強する時間を確保することにしました。

1月は、彼女の実家から勤務地(富山市)までが遠かったので、片道1時間半ぐらいかかっておりました。

冬なので雪道も大変!

おぉ…滑る…

なので、1月の1ヶ月間はあまり勉強できていなかったと思います。

2月からは勤務地近くの雇用促進住宅というところに引っ越しましたので、会社に通う分にはずいぶん楽になりました。

間取りは2DK。

奥さん(ちょうど2月から)と2人暮らし。

朝9時から夕方(5時半か6時)まで大手空調機器メーカーで働き、家に帰ってからは、一室の一角につくった勉強コーナーで、毎日2~3時間は勉強していたと思います。

仕事に勉強に、毎日よく頑張っていたな~

そんな生活を試験前日の平成16年10月23日まで続けました。

そして、いよいよ明日、試験日。

そんなとき、あることが起きました。

「新潟県中越地震」

- 平成16年10月23日 17時56分 発生

- 最大震度7(マグニチュード6.8)

富山も結構揺れたよ~

幸い富山県はほとんど影響がなかったと思いますが、試験前日のことだったのでよく覚えております。

被害にあわれた地域の方はさぞ大変だったことでしょう。

そんなこんなで、翌日の平成16年10月24日に富山大学で試験を受けたのでした。

試験直後、あまり自信がなかったのか、しばらく呆然としていた記憶があります。

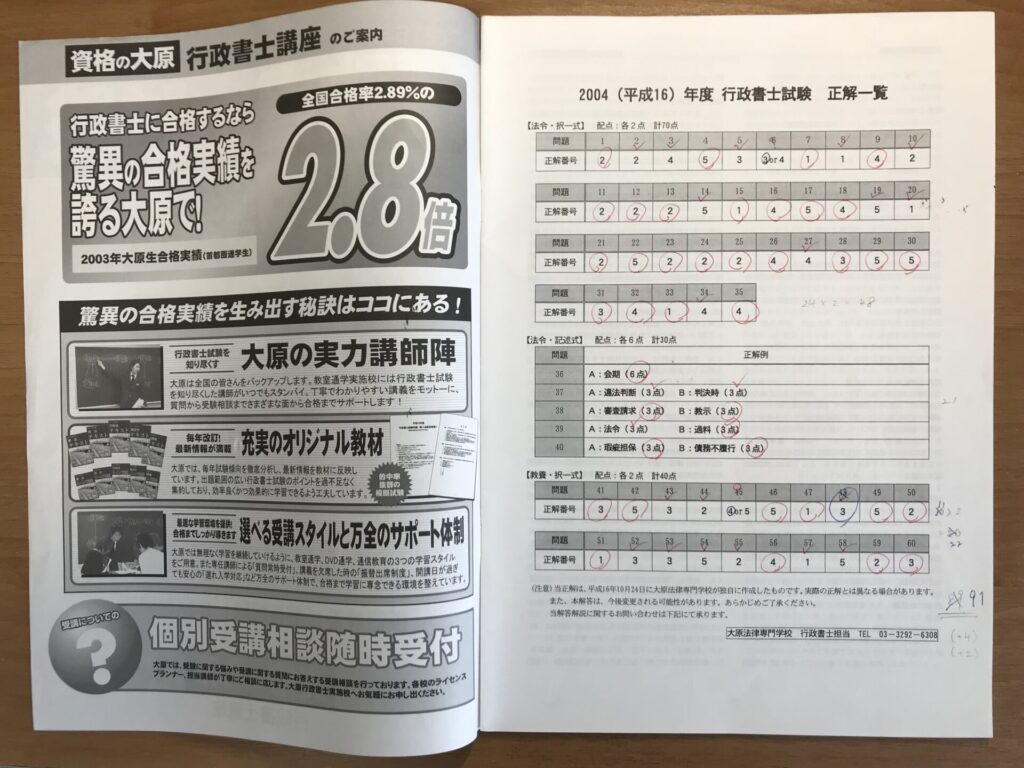

後日、インターネットカフェで(当時は家にネット環境がない)試験の解答集を見て、自分の解答と照らし合わせてみると

おっ、なんだかいけそう…

また、どこかで手に入れた「資格の大原」の解答集でも見てみると、やはり合格ラインに手が届いておりました。

平成17年1月、無事に合否通知書が届いたのでした。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

わたしの勉強法や合格体験記をご紹介しました。

特別何かスゴイ方法というわけでもありませんが、読んでいただいた方の何かのヒントになれば幸いです。

勉強おつかれさま!

.png)

.png)